「公文の効果って本当にあるの?」「我が子に合うのかな?」「公文の弱点って?」

こんな疑問を持っていませんか?

この記事では、公文式学習で感じた効果や、実際に通って見えた弱点、そして合わない子の特徴について、わが家の体験談をもとにリアルにお伝えします。

- 公文の効果は基礎だけでなく、自身と習慣が育つ

- 公文の弱点は「カリキュラムが学校に沿っていない」など4つある

- 公文の学習法は合う子、合わない子と相性が分かれるので見極めが大事

- 我が家の公文体験談

計算力や学習習慣がどれほど身につくのか、反対にどんな子には向いていないのか。

実体験を交えながら、公文を検討するうえで役立つ情報をギュッとまとめました。

チェックリストや体験談から参考にしていただけると思います。

公文の効果は自信と習慣が育つ学習法

公文式(Kumon)に通うと、基礎学力だけでなく自学・集中力・継続力などの学習習慣まで身につくのが最大の効果です。

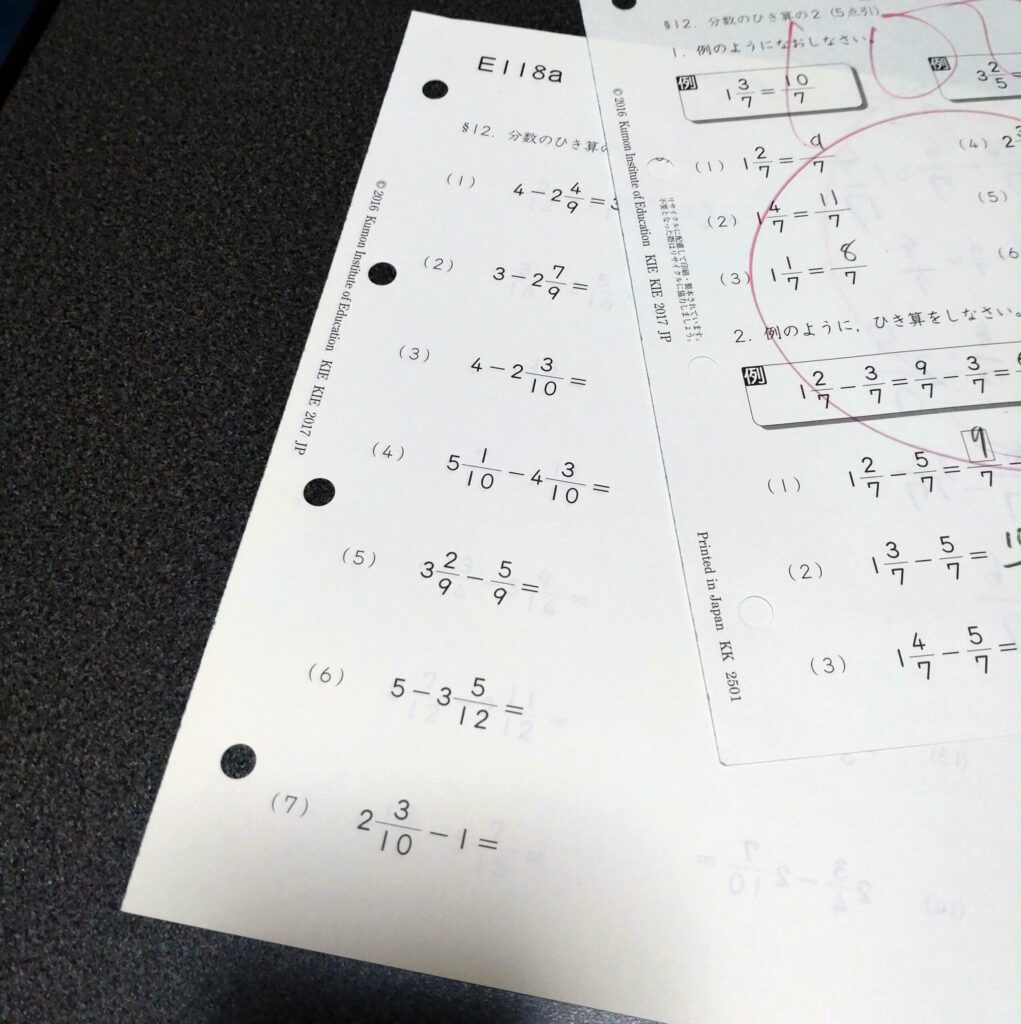

公文の教材は「少しずつ」「繰り返して」「自分で進める」ようにできていて、子どもがひとりで学習を進めやすい仕組みになっています。

- 「できた!」の積み重ねで自信がつく

- 反復練習で計算が正確&速くなる

- 学習のリズムが整い、習慣化できる

息子は受講科目は算数のみ、教室に週2回通うようになりました。

通い始めて半年、毎日20分程度の宿題をこなすうちに、計算問題の処理速度が格段に上がりました。

このような効果は、わが家だけでなく公文を受講した東大生への調査でも報告されています。

「“やり抜く力”や“集中力”が伸びた」

「算数が得意になった」

「学習習慣が身についた」

公文は子ども一人ひとりの特性に合わせて無理なく学べる環境を整え、「わかる」から「できる」へ、そして「できる」から「自信」へとつながる効果的な学習方法だと実感しています。

【効果①】「できた!」の積み重ねで自信がつく

公文の教材は、子どもが「ちょっと頑張ればできる」レベルからスタートするのが特徴です。

わが家の小5の息子が公文を始めたとき、最初に取り組んだのは小1レベルの問題からでした。

えっ、小5なのに小1から始めるの?

これが後から大きな意味を持つことになるんです。

公文では初回にレベルチェックを行い、子どもが「スラスラ解ける」レベルから始めるのが基本。

息子も小1レベルから毎日取り組むことで、「できた!」「全部正解だった!」という経験を繰り返し、自信をどんどんつけていきました。

小さな成功体験の積み重ねが、子どもの「自分はやればできる」という感覚につながるのです。

【効果②】反復練習で計算が正確&速くなった

公文に通い始めてから、息子の計算力が格段に上がりました。特に「速さ」と「正確さ」の両方が目に見えて伸びたと感じています。

実際に、何度も同じような問題を繰り返すことで、計算の手順が体に染みついていきました。

あえて簡単なところから反復していくことで「考えなくても自然に手が動く」状態に近づいていったようです。

息子くんはクラスで1、2を競うくらい計算が速いですよ。

えーっすごいですね!これは…公文の効果かも!

それまではどちらかというと「問題を解くのに時間がかかるタイプ」だったので、まさかこんな評価をいただけるとは思っていませんでした。

このように、公文の反復学習は「考える力」だけでなく、「計算処理のスピードと正確さ」を鍛えるのにとても効果を実感しています。

100点が増えてうれしい!

結果として、息子自身も「できる!」という手応えを得やすくなり、それがまた次の学習へつながっていると感じます。

【効果③】学習のリズムが整い、習慣化

学習のリズムが整い、公文式が自然と日常の習慣になりました。

もともと息子は、毎日決まった時間に机に向かう習慣がありました。

そこに公文式を取り入れたことで、スムーズに学習をルーティン化できたのです。

公文の教材は毎日一定の量が決まっているので「今日は何をやるか迷う」といったこともなく、親が口を出さずとも自分から取り組む流れができました。

公文のように毎日一定の量を反復する学習スタイルは、「今日はやる、やらない」といった判断を排除してくれます。

これは、もともとリズムができていた子どもにとっては、学習時間をさらに意味あるものに変えてくれる仕組みでした。

結果として、学習が特別なことではなく「いつものこと」として習慣化されていきました。

「初見に弱い」特性にもマッチした

初めて見る問題に抵抗感があるタイプの子にとって、繰り返す公文の学習スタイルは「似てるからやってみよう」と感じやすくなります。

うちの息子は、新しい問題に出会うと戸惑ってしまうタイプ。

理解に時間がかかったり「わからない」と最初に拒否反応を持ちやすいタイプです。

そんな息子でも、公文の学習スタイルにはすんなり馴染むことができました。

繰り返し学習するうちに、自然と内容が頭に入り、最初は難しかった問題にも自信をもって取り組めるようになりました。

「これからいっぱい問題解いて早くなっていくから安心して!」と声かけしました。

わが家の場合、公文の繰り返し学習は「できない」が「できる」に変わる、小さな成功体験の積み重ねを後押ししてくれました。

初見に弱いお子さんにとっても、公文のスタイルは力強い味方になるはずです。

公文の弱点は「カリキュラムが学校に沿っていない」など4つ

公文には計算力に強みがある一方、「文章問題・図形問題が少ない」「反復が合わない子が飽きる」「進度優先になりがち」などの弱点があるため、補完策も必要です。

- カリキュラムが学校に沿っていない

- 文章題や思考力系の問題が少ない

- 単調な反復に飽きることも

- 進度優先で進むので理解不足になる可能性

弱点を知ることでお子さんに合うのか見極める材料になるので、後悔しない選択がしやすくなりますよね。

公文の「見落としがちな弱点」について、実体験を交えてお伝えします。

【弱点①】カリキュラムが学校に沿っていない

公文のカリキュラムは、学校の授業と完全に一致しているわけではありません。

公文式は「学年」や学校の進度に関係なく、子どもの現在の学力に合わせて自分のペースで進める個別進級方式(無学年進級制)を採用しています。

ただし、算数(数学)・国語・英語の教材は、最新の学習指導要領や学校の教科書内容を参考に作られているので、基礎的な計算力や読みの力はしっかり身につけられます。

つまり、公文は「学校の補助教材」ではなく、基礎学力をじっくり伸ばすための独自カリキュラムです。

計算や漢字、読解、基本的な英語は学校の内容をカバーしますが、応用問題やすべての単元が網羅されているわけではありません。

学校の授業の先取りや復習に役立つ一方で、「教科書に完全準拠」しているわけではないため、自学自習で子ども一人ひとりのペースに合わせて進める仕組みになっています。

特に算数や数学では計算力に重点が置かれているため、図形問題や文章題などは学校の授業や他の教材で補う必要があることも多いのが正直なところです。

息子の場合は、図形や文章問題は今のところ学校の授業のみで大丈夫そうです。

【弱点②】文章題や思考力系の問題が少ない

公文の教材は、文章題や思考力を問う問題があまり多くないため、他の教材や学校の授業で理解していくことが望まれます。

公文は算数(数学)、国語、英語の基本的な計算力や読み書きを、少しずつ段階を踏んで繰り返し学習し、基礎をしっかり身につけることに特化しています。

たとえば算数では、計算力を鍛えるためにたくさんの問題を解き進める内容が中心で、文章問題や図形問題といった応用力を育てる問題は少なめです。

国語も同じく、読み書きの基礎を確実にするための学習がメイン。

そのため、公文だけに頼るのではなく、文章題や思考力を伸ばしたい場合は、ほかの教材や塾などで補う必要があるという弱点があるのです。

公文が大切にしているのは、「自分で学ぶ力をつけて基礎を確実に固める」こと。

思考力の育成は、また別の段階や教材で取り組むことが想定されています。

【弱点③】単調な反復に飽きることも

公文の学習は、同じような問題を何度も繰り返す反復練習が中心なので飽きてしまうことがあります。

そのため、最初は効果的でも、慣れてくると「つまらない」と感じるというわけ。

実は、勉強や何かを続けるときに飽きやすくなる一番の理由は、「全体の流れや目標がはっきり見えていない」こと。

似た問題ばっかりで飽きちゃったなぁ〜。

計算も慣れてミスが少なくなってきてるよ!次は学校でやっているところよりも進むからがんばろうね。

公文の反復学習も、何を目指しているのかがわかりにくいと、どうしても飽きやすくなってしまいます。

だからこそ、飽きてしまいそうなときは「今やっていることがどんな風に役立つのか」「どんな力がつくのか」など、学習の全体像や目標を子どもと一緒に確認すると効果的。

親子でどんなことをしているのか声かけをすると、気分がリフレッシュして続けやすくなりますよ。

【弱点④】進度優先で進むので理解不足になる可能性

公文式は、学習をどんどん進めていくスタイルなので、時には理解が十分でないまま次に進んでしまうことがあります。

そのせいで、字が雑になったり、ケアレスミスが増えることもあるんです。

公文は「スモールステップ」と「繰り返し練習」を大事にしていて、完璧にできないと次に進みづらい仕組みです。

また、公文は自分で学ぶことを基本にしているので、間違った解き方が続いてしまうリスクもあります。

先生や親がその都度チェックして、必要があれば正しい方法に戻すサポートが大切になってきます。

また、公文の宿題はルールとして時間内に問題を終わらせるというものがあります。

息子も一時期、式や字が雑になりました。

だって時間内に終わらないんだもん。焦っちゃう…!

そこで先生から「課題の量を減らしてみましょう」と提案がありました。

問題数を減らしたことで息子にも余裕が生まれ焦りからくる字の汚さが改善してきました。

ですから、子どもの理解度や進み具合を見守り、問題があれば先生に相談したり、家庭でもフォローしたりすることが必要です。

とは言っても私は息子が公文の宿題をする場合はあえてそばでは見ないようにしています。

口出しするのを控えるためです(笑)

つい「字を丁寧に書いて」とか「あれ?まちがってるよ?」とか言ってしまうんです。

なのでたまに覗(のぞ)いて「がんばってるね!」と声かけすることで息子の自主性ややる気を大事にしています。

子どもだけでなく親の性格などで見守り方を工夫してみてください。

じゃあ、うちの子にはあうのかしら?

公文が合う子、合わない子について次に解説しますね。

公文が合わない子と合う子をチェック!ワイワイ型?どんどん型?

公文式は「自学自習でコツコツ進める」学習スタイルなので、すべての子に合うわけではありません。

そもそも公文は、基本的な計算力や読みの力を「自分の力で」身につけることに特化した教材です。

「わかりやすい説明をしてほしい」「みんなでワイワイ勉強したい」「応用力をつけたい」という子には、ちょっと物足りなく感じるかもしれません。

また、じっくり考える応用問題が好きな子や、変化のある学び方を求める子には、単調な反復がつらく感じることもあるようです。

合わない子にとっては、公文よりも、集団指導やオンライン型の学習など、説明が豊富だったりバリエーションがある学び方のほうが向いているということ。

学習スタイルの好みは人それぞれなので、大事なのは「どの教材が合うか」ではなく、「この子に何が合うか」を見つけてあげることだと思います。

「問題を解いていくのが好き」とか「学習習慣を身につけたい」、「先取り学習をどんどん進めたい」タイプは公文が向いています。

また公文に通っていくうちに習得できることも多いので、体験して子ども自身がやってみたいと前向きになるかで見定めても良いと思います。

うーん迷うな…体験ってできる?試して入会を考えたい!

公文の無料体験は通常1〜数週間で、週2回の教室通いと家庭学習を組み合わせて行います。

やさしい教材から始まるため、子どもが達成感を得やすく、自主的に学ぶ姿勢が育ちやすいのが特長です。

「もっと早く始めればよかった」と感じた保護者の声もある一方で、月謝が高い、指導員が教員免許を持っていないことに不安を感じる家庭も。

体験は教材の質や教室の雰囲気、子どもとの相性を確かめる絶好の機会です。

期間限定でキャンペーンなどもあるので、通いたい教室に問い合わせてみてください。

【公文体験談】計算力に自信「算数が好き」と言うように

公文を体験して感じた一番の変化は、できる実感を重ねるうちに息子が自信を持てるようになった点です。

もともと学習習慣はあったのですが、公文を通じて「量」と「反復」で積み重ねる力がより定着した印象。

息子の習い事の経緯はチャレンジタッチを1年受講してから公文へ変えています。

チャレンジタッチの効果や体験についてはこちらの記事を参考にしてください。

チャレンジタッチの時から毎日の課題を自主的に進めることに変わりはなかったのですが、公文では一定の問題量、形式も単調なため「集中してやりきる力」が問われます。

息子はそこを意外と楽しんでいて、計算力やスピードがどんどん上がっていきました。

最近算数が好きになったよ。

息子から「算数が好き」と聞いた時は「公文を習って良かった」と思いました。

公文式は、子どもの「今の学力」に合わせて無理なく始められる仕組みになっています。

繰り返しの学習を通じて、計算や読み書きの基礎がしっかりと身につくのです。

すでに家庭で学習習慣がある子には、得意分野をさらに伸ばす「基礎の積み上げ」として、習慣がない子には「学習を生活の中に組み込む第一歩」として機能するのが公文の強みです。

「できた」と感じる成果が見えやすい教材だからこそ、まずは体験してみて、子ども自身の反応を見て判断するのがおすすめです。

まとめ

公文は基礎学力をしっかり身につけられる反復学習が特徴ですが、文章題や思考力を問う問題が少ないなど弱点もあります。

- 公文は基礎学力だけでなく自学・集中力・継続力などの学習習慣まで身につく効果がある

- 公文は計算力に強みがある一方、「文章問題・図形問題が少ない」「反復が合わない子が飽きる」などの弱点がある

- 公文が合わない子は「みんなで学びたい」「じっくり考えたい」タイプ

- わが家の場合は子どもとの相性が良く成長を感じられた。

コツコツ続けられる子には効果的ですが、合わない子もいるのが現実。

実際の体験談や合う・合わない子の特徴を参考に、わが子に合った学び方かどうかを判断することが大切です。

チェックリストや体験談を活用して、無理なく効果的な学習方法を見極めてくださいね。

コメント